تاريخ مصر القديمة

| الفترة الزمنية | |

|---|---|

| وصفها المصدر |

| أحد جوانب | |

|---|---|

| فرع من | |

| تفرع عنها |

| جزء من سلسلة مقالات حول | ||||||||||||||||||||

| تاريخ مصر | ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| بوابة مصر | ||||||||||||||||||||

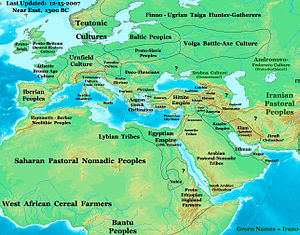

يمتد تاريخ مصر القديمة من مستوطنات ما قبل التاريخ المبكرة في وادي النيل الشمالي إلى الغزو الروماني لمصر في عام 30 قبل الميلاد. ويعود تاريخ العصر الفرعوني، وهي الفترة التي حكم فيها مصر من قبل فرعون، إلى القرن 32 قبل الميلاد، عند توحيد مصر العليا والسفلى، حتى سقطت البلاد تحت الحكم المقدوني عام 332 قبل الميلاد.

عصر ما قبل الأسرات (4400 - 3000 ق.م.)

[عدل]البداري

[عدل]حضارة البداري:[1] وهي قرية في الصعيد على الضفة الشرقية لنهر النيل, وكانت توجد في محافظة أسيوط التي تتوسط محافظات الصعيد. حضارة البدارى دليل مؤكد على وجود الزراعة في عصر ما قبل الأسرات.ازدهرت هذه الحضارة في فترة ما بين 4500 ق.م إلى 3800 ق.م.:[2] و أهم ما يميز البداريون أنهم كانوا يؤمنون بالبعث (الحياة الثانية بعد الموت) حيث وجد في مقابر الموتى بعض الفخار والأدوات وحيوانات محنطة. وكانوا يلفون موتاهم بالحصير ويدفنونهم مع حيواناتهم المحببة أو بعض التماثيل للحيوانات. وكانوا يضعون المتوفي في حصيرة ثم يدفنوه في حفرة ورؤسهم متجهة نحو الجنوب وناظرين نحو الغرب. كما تميزت هذه الحضارة بوجود طبقات اجتماعية واستدلت على ذلك من خلال دفن أفراد المجتمع البداري من الأغنياء في جزء آخر من ساحات المقابر. ولم تقتصر حضارة البداري على صعيد مصر فقط بل امتدت إلى جنوب وغرب أفريقيا.

نقادة الأولى أو العمرة

[عدل]

حضارة نقادة الأولى (3900 - 3650 قبل الميلاد) هي إحدى أقدم الحضارات المصرية القديمة، امتدت آثارها من مصر الوسطى حتى الشلال الأول. ارتبطت هذه الحضارة بحضارة العَمرة الواقعة جنوب شرق العرابة المدفونة في مركز البلينا بمحافظة سوهاج الحالية.

تميزت نقادة الأولى بوجود صلات تجارية واسعة مع الواحة الخارجة غربًا والبحر الأحمر شرقًا، ووصلت علاقاتها إلى الجندل الأول جنوبًا. كانت نقادة جبانة تابعة لمدينة مصرية مهمة تُسمى "نوبت" (طوخ حاليًا في مركز نقادة بمحافظة قنا)، والتي كانت مركزًا لعبادة الإله "ست".

عُثر في جبانة نقادة على أدوات صغيرة مثل الدبابيس وأدوات نحاسية، وكانت مساكنهم بسيطة تُبنى من أغصان الأشجار المغطاة بالطين. أما المقابر، فكانت عبارة عن حفر بيضاوية ضحلة يُدفن فيها المتوفى في وضع القرفصاء، وأحيانًا يُلف بجلد ماعز.

شهدت هذه الحضارة تطورًا ملحوظًا في صناعة الأدوات الحجرية وتقنيات حرق الفخار. يتميز فخار نقادة الأولى بلونه الأحمر وزخارفه الهندسية. ومع تطور الحضارة إلى نقادة الثانية حوالي 3500 قبل الميلاد، تحسنت صناعة الأواني الحجرية وتطورت زخرفة الفخار برسوم تصور الإنسان والحيوان والنباتات.

نقادة الثانية (3650 - 3300 ق.م)

[عدل]كانت هذه الحضارة هي الممهدة لوحدة الحضارة المصرية، ظهرت آثارها في العديد من المواقع المختلفة، مثل نقادة نفسها، ومناطق أخرى في الشمال مثل طرخان، جرزة، وأبوصير الملق، وفي الجنوب مثل بلاد النوبة في وادي السبوع، عمدا، وعنيبة. وتعتبر حضارة نقادة الثانية مرحلة متقدمة مقارنة بالحضارة التي سبقتها، فقد ساهمت في تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجنوب والشمال، إلى جانب بعض المناوشات بين المنطقتين. كما شهدت هذه الفترة أولى المظاهر الفنية مثل الرسوم الجدارية في الكوم الأحمر قرب مدينة إدفو نحو عام 3500 قبل الميلاد، بالإضافة إلى الفخار الملون الذي يتضمن رسومات لمراكب وأشكال الإنسان والحيوان والطير.

تميزت حضارة نقادة الثانية بتأسيسها لأسس الزراعة والتقدم في الصناعات الحجرية والمعدنية، حيث توسعت في استخدام النحاس لصناعة الأدوات. كما استخدموا بعض المواد الخام غير المحلية مثل اللازورد، مما يدل على وجود علاقات تجارية مع آسيا، حيث يتواجد اللازورد في إيران وأفغانستان. وفي هذا السياق، ظهرت حضارة العَمرة، التي تبين فيما بعد أنها جزء من حضارة نقادة الأولى.

من جانب آخر، ظهرت حضارة الجرزة التي تُعد امتداداً لحضارة نقادة الثانية، حيث تطورت المساكن التي أصبحت مستطيلة الشكل ومبنية من الطوب اللبن. أما المقابر فقد شهدت تطوراً أيضاً، حيث تم تحديد جوانب الحفرة وتقويتها بتكسيتها بالطمى أو البوص والحصير. كما تم استخدام الطوب اللبن في دعم جدران القبور، ولم تقتصر بعض المقابر على حجرة الدفن فقط، بل أُلحقت بها أحياناً حجرة صغيرة لحفظ الأواني والأثاث الجنزي. وقد استمرت جبانات نقادة الثانية في اتباع التقاليد القديمة من دفن الموتى في الهيئة المثنية، حيث كانوا يضعون مع الميت الطعام والشراب والمتاع في قبره.

نقادة الثالثة (3300 - 3050 ق.م)

[عدل]تختلف تلك الحقبة عما قبلها في طريقة تجهيز الموتى وعلي الأخص أفراد الطبقة العليا. زاد عدد غرف القبر إلى غرفتين وكانت توضع بهما الجثة المحنطة للشخص ويوضع معه طعاما وشرابا وبعض الأثاث. استخدم النحاس على مجال واسع كما أتقنت الصناعات الفخارية، وكانت زخرفتها بأشكال الإنسان والحيوان والنباتات، كما شكلت القوارب أيضا نماذجا لتزيين القوارير. خلال تلك الفترة نهضت مدينة بوتو في الشمال، كما عمّر المصري القديم منطقة «منشية أبو عمر».

الفن والخزف

[عدل]

ازداد اتقان صناعة الفخار ،كما بدأت خلال تلك الفترة ظهور مبادئ الكتابة الهيروغليفية. كذلك زاد استخدام النحاس.

عصر بداية الأسرات

[عدل]

تبدأ السجلات التاريخية لمصر القديمة بمصر كدولة موحدة، والتي حدثت في وقت ما حوالي عام 3150 قبل الميلاد. ووفقًا للتقاليد المصرية، كان مينا، الذي يُعتقد أنه وحد مصر العليا والسفلى، هو الملك الأول. كانت هذه الثقافة المصرية، والعادات، والتعبير الفني، والهندسة المعمارية، والبنية الاجتماعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدين، ومستقرة بشكل ملحوظ، ولم تتغير إلا قليلاً على مدى فترة تقرب من 3000 عام.

بدأ التسلسل الزمني المصري، الذي يتضمن سنوات الحكم، في هذا الوقت تقريبًا. وقد تم قبول التسلسل الزمني التقليدي خلال القرن العشرين، لكنه لا يتضمن أيًا من مقترحات المراجعة الرئيسية التي تم تقديمها أيضًا في ذلك الوقت. حتى داخل العمل الواحد، غالبًا ما يقدم علماء الآثار عدة تواريخ محتملة، أو حتى عدة تسلسلات زمنية كاملة كاحتمالات. وبالتالي، قد تكون هناك تناقضات بين التواريخ الموضحة هنا وفي المقالات حول حكام معينين أو مواضيع تتعلق بمصر القديمة. هناك أيضًا عدة تهجئات محتملة للأسماء. عادةً ما يقسم علماء المصريات تاريخ الحضارة الفرعونية باستخدام جدول وضعه مانيتون لأول مرة في كتابه إيجبتاكا، والذي كتب خلال المملكة البطلمية في القرن الثالث قبل الميلاد.

قبل توحيد مصر، كانت الأرض مأهولة بقرى مستقلة. ومع السلالات المبكرة، ولجزء كبير من تاريخ مصر بعد ذلك، أصبحت البلاد تُعرف باسم الأرضين. أسس الفراعنة إدارة وطنية وعينوا حكامًا ملكيين.

وفقًا لمانيتون، كان الفرعون الأول هو مينا، لكن الاكتشافات الأثرية تدعم الرأي القائل بأن أول حاكم ادعى توحيد الأرضين كان نارمر، آخر ملوك فترة نقادة الثالثة. يُعرف اسمه في المقام الأول من لوحة نارمر الشهيرة، والتي تم تفسير مشاهدها على أنها فعل توحيد مصر العليا والسفلى. يُعتقد الآن أن مينا هو نفسه نارمر وهو كذلك أحد ألقاب حور عحا، الفرعون الثاني من الأسرة الأولى.

أدت الممارسات الجنائزية للنخبة إلى بناء المصاطب، والتي أصبحت فيما بعد نماذج للمباني اللاحقة في المملكة المصرية القديمة مثل هرم زوسر المدرج، والذي يُعتقد أنه نشأ خلال الأسرة المصرية الثالثة.

المملكة القديمة

[عدل]يُنظر إلى المملكة القديمة عمومًا على أنها تمتد من الفترة الزمنية التي حكمت فيها مصر الأسرة الثالثة وحتى الأسرة المصرية السادسة (2686-2181 قبل الميلاد). كانت العاصمة الملكية لمصر خلال هذه الفترة تقع في ممفيس، حيث أسس زوسر (2630-2611 قبل الميلاد) بلاطه.

ربما كانت المملكة القديمة معروفة بشكل أفضل بسبب العدد الكبير من الأهرامات التي تم بناؤها في هذا الوقت كمقابر فرعونية. ولهذا السبب، يُشار إلى هذا العصر غالبًا باسم "عصر الأهرامات". كان أول فرعون بارز في المملكة القديمة هو زوسر من الأسرة الثالثة، الذي أمر ببناء أول هرم، هرم زوسر، في مقبرة سقارة في ممفيس .

في هذا العصر أصبحت الدول المستقلة سابقًا أقاليم يحكمها الفرعون وحده. كان الحكام المحليون السابقون مجبرين على تولي دور الوالي أو العمل كجامعي ضرائب. كان المصريون في هذا العصر يعبدون الفرعون باعتباره إلهًا، معتقدين أنه يضمن فيضان النيل السنوي اللازم لمحاصيلهم.

بلغت المملكة القديمة وقوتها الملكية ذروتها في عهد الأسرة المصرية الرابعة . ويُعتقد أن سنفرو، مؤسس الأسرة، كلف ببناء ثلاثة أهرامات على الأقل؛ بينما شيد ابنه وخليفته؛خوفو الهرم الأكبر بالجيزة، فقد نقل سنفرو الحجارة والطوب أكثر من أي فرعون آخر. وقد حقق خوفو وابنه خفرع وحفيده منقرع شهرة دائمة في بناء مجمع أهرامات الجيزة.

إن تنظيم وإطعام القوى العاملة اللازمة لإنشاء هذه الأهرامات يتطلب حكومة مركزية تتمتع بصلاحيات واسعة، ويعتقد علماء المصريات أن المملكة القديمة في هذا الوقت أظهرت هذا المستوى من التطور. وقد كشفت الحفريات الأخيرة بالقرب من الأهرامات التي قادها مارك لينر عن مدينة كبيرة يبدو أنها كانت تؤوي عمال الهرم وتطعمهم وتوفر لهم الطعام. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد ذات يوم أن العبيد بنوا هذه الآثار، إلا أن دراسة مقابر العمال الذين أشرفوا على بناء الأهرامات أظهرت أنها بُنيت بواسطة عمال من الفلاحين الذين تم استقدامهم من جميع أنحاء مصر. ويبدو أنهم عملوا بينما غطى الفيضان السنوي حقولهم، بالإضافة إلى طاقم كبير جدًا من المتخصصين، بما في ذلك الحطابين والرسامين وعلماء الرياضيات والكهنة.

بدأت الأسرة المصرية الخامسة مع أوسركاف حوالي عام 2495 قبل الميلاد وتميزت بالأهمية المتزايدة لعبادة إله الشمس رع. وبالتالي، تم تكريس جهد أقل لبناء المجمعات الهرمية مما كان عليه الحال خلال الأسرة الرابعة والمزيد لبناء معابد الشمس المصرية في أبو صير . أصبحت زخرفة المجمعات الهرمية أكثر تفصيلاً خلال الأسرة وكان آخر ملوكها، أوناس، أول من نقش نصوص الأهرام في هرمه.

إن اهتمامات مصر المتزايدة بالسلع التجارية مثل الأبنوس والبخور مثل المر واللبان والذهب والنحاس والمعادن المفيدة الأخرى أجبرت المصريين القدماء على الإبحار في البحار المفتوحة. تشير الأدلة من هرم ساحورع، ثاني ملوك الأسرة، إلى وجود تجارة منتظمة مع الساحل السوري للحصول على خشب الأرز . كما أطلق الفراعنة بعثات إلى أرض بونت الشهيرة، وربما القرن الأفريقي، للحصول على الأبنوس والعاج والراتنجات العطرية.[3]

خلال الأسرة السادسة (2345-2181 قبل الميلاد)، ضعفت قوة الفراعنة تدريجيًا لصالح الحكام الأقوياء. لم يعد هؤلاء ينتمون إلى العائلة المالكة وأصبحت مسؤوليتهم وراثية، وبالتالي خلق سلالات محلية مستقلة إلى حد كبير عن السلطة المركزية للفرعون. اندلعت الاضطرابات الداخلية خلال فترة حكم بيبي الثاني نفر كا رع الطويلة بشكل لا يصدق (2278-2184 قبل الميلاد) نحو نهاية الأسرة. ربما أدى وفاته، التي كانت بالتأكيد بعد وفاة ورثته المقصودين، إلى خلق صراعات على الخلافة وانزلقت البلاد إلى حروب أهلية بعد عقود قليلة من نهاية حكم بيبي الثاني. جاءت الضربة النهائية عندما ضرب حدث سنة 4200 قبل الحاضر المنطقة في القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد، مما أدى إلى انخفاض مستويات فيضان النيل باستمرار. وكانت النتيجة انهيار المملكة القديمة متبوعًا بعقود من المجاعة والصراع.

الفترة الانتقالية الأولى

[عدل]

بعد سقوط المملكة القديمة جاءت فترة زمنية امتدت لنحو 200 عام تُعرف باسم الفترة الانتقالية الأولى، والتي يُعتقد عمومًا أنها شملت مجموعة غامضة نسبيًا من الفراعنة من نهاية الأسرة السادسة إلى الأسرة المصرية العاشرة. من المرجح أن معظم هؤلاء كانوا ملوكًا محليين لم يتمتعوا بسلطة كبيرة خارج مقاطعاتهم. هناك عدد من النصوص المعروفة باسم "المراثي" من الفترة المبكرة من المملكة المصرية الوسطى اللاحقة والتي قد تلقي بعض الضوء على ما حدث خلال هذه الفترة. تعكس بعض هذه النصوص انهيار الحكم، بينما تشير نصوص أخرى إلى غزو "الرماة الآسيويين". بشكل عام، تركز القصص على مجتمع حيث تم الإطاحة بالنظام الطبيعي للأشياء في كل من المجتمع والطبيعة.

ومن المرجح أيضًا أن تكون كل الأهرامات والمقابر قد تعرضت للنهب خلال هذه الفترة. وتشير نصوص الرثاء الأخرى إلى هذه الحقيقة، وبحلول بداية عصر الدولة الوسطى، تم العثور على مومياوات مزينة بتعاويذ سحرية كانت في السابق حكرًا على أهرام ملوك الأسرة السادسة.

بحلول عام 2160 قبل الميلاد، قامت سلالة جديدة من الفراعنة، وهي السلالتان التاسعة والعاشرة، بتوحيد مصر السفلى من عاصمتها في هيراكليوبوليس ماجنا. وأعادت سلالة منافسة، وهي الأسرة المصرية الحادية عشرة المتمركزة في طيبة، توحيد مصر العليا، وكان من المحتم حدوث صدام بين السلالات المتنافسة. وحوالي عام 2055 قبل الميلاد، هزمت قوات طيبة فراعنة هيراكليوبوليس وأعادت توحيد الأرضين. ويمثل عهد أول فرعون لها، منتوحتب الثاني، بداية المملكة الوسطى.

المملكة الوسطى

[عدل]

المملكة الوسطى هي الفترة في تاريخ مصر القديمة الممتدة من الأسرة الحادية عشرة إلى نهاية الأسرة المصرية الثالثة عشرة، تقريبًا بين عامي 2030 و1650 قبل الميلاد. تتألف الفترة من مرحلتين، الأسرة الحادية عشرة، التي حكمت من طيبة، ثم الأسرة المصرية الثانية عشرة، التي كانت عاصمتها لشت. كانت هاتان الأسرتان تعتبران في الأصل الامتداد الكامل لهذه المملكة الموحدة، لكن بعض المؤرخين الآن يعتبرون الجزء الأول من الأسرة الثالثة عشرة ينتمي إلى المملكة الوسطى.[4]

يرجع أقدم فراعنة المملكة الوسطى أصولهم إلى اثنين من حكام طيبة، إنتف الأكبر، الذي خدم فرعون من الأسرة العاشرة، وخليفته منتوحتب الأول. كان خليفة الأخير، إنتف الأول، أول حاكم طيبي يدعي أنه يحمل اسم حورس وبالتالي عرش مصر. يُعتبر أول فرعون من الأسرة الحادية عشرة. جلبت ادعاءاته فراعنة طيبة إلى صراع مع حكام الأسرة العاشرة. قام إنتف الأول وشقيقه إنتف الثاني بعدة حملات شمالاً واستولوا أخيرًا على إقليم أبيدوس المهم. استمرت الحرب بشكل متقطع بين سلالات طيبة والأسرة العاشرة حتى السنة التاسعة والثلاثين من حكم منتوحتب الثاني، الخليفة الثاني لإنتف الثاني. في هذه المرحلة، هُزمت الأسرة العاشرة وعززت سلالة طيبة حكمها على مصر. ومن المعروف أن منتوحتب الثاني قاد حملات عسكرية جنوبًا إلى النوبة، التي نالت استقلالها خلال الفترة الانتقالية الأولى. وهناك أيضًا أدلة على الأعمال العسكرية ضد بلاد الشام الجنوبية. أعاد الملك تنظيم البلاد ووضع وزيرًا على رأس الإدارة المدنية للبلاد. خلف منتوحتب الثاني ابنه منتوحتب الثالث، الذي نظم رحلة استكشافية إلى بلاد بونت. وشهد عهده تحقيق بعض من أفضل المنحوتات المصرية. خلف منتوحتب الثالث منتوحتب الرابع، الفرعون الأخير لهذه السلالة. وعلى الرغم من غيابه عن قوائم الفراعنة المختلفة، إلا أن حكمه موثق من خلال عدد قليل من النقوش في طريق وادي الحمامات التي تسجل رحلات استكشافية إلى ساحل البحر الأحمر واستخراج الحجارة للآثار الملكية.

كان قائد هذه الحملة هو وزيره أمنمحات، الذي يُفترض على نطاق واسع أنه الفرعون المستقبلي أمنمحات الأول، أول فرعون من الأسرة الثانية عشرة. لذلك يفترض بعض علماء المصريات أن أمنمحات إما اغتصب العرش أو تولى السلطة بعد وفاة منتوحتب الرابع دون أن ينجب أطفالاً. بنى أمنمحات الأول عاصمة جديدة لمصر، إثت تاوي، التي يُعتقد أنها تقع بالقرب من اللشت الحالية، على الرغم من أن مانيتون يدعي أن العاصمة ظلت في طيبة. هدأ أمنمحات الاضطرابات الداخلية بالقوة، وقلص حقوق الحكام المحليين، ومن المعروف أنه أطلق حملة واحدة على الأقل في النوبة. واصل ابنه سنوسرت الأول سياسة والده لاستعادة النوبة والأراضي الأخرى التي فقدها خلال الفترة الانتقالية الأولى. تم إخضاع الليبو في عهده الذي دام خمسة وأربعين عامًا وتم تأمين رخاء مصر وأمنها. كان سنوسرت الثالث (1878-1839 قبل الميلاد) ملكًا محاربًا، قاد قواته إلى عمق النوبة، وبنى سلسلة من الحصون الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتأسيس الحدود الرسمية لمصر مع المناطق غير المحتلة من أراضيها. ويعتبر أمنمحات الثالث (1860-1815 قبل الميلاد) آخر فراعنة المملكة الوسطى.

بدأ عدد سكان مصر يتجاوز مستويات إنتاج الغذاء في عهد أمنمحات الثالث، الذي أمر بعد ذلك باستغلال الفيوم وزيادة عمليات التعدين في شبه جزيرة سيناء. كما دعا المستوطنين من غرب آسيا إلى مصر للعمل في آثار مصر. في أواخر حكمه، بدأ الفيضان السنوي لنهر النيل يفشل، مما زاد من إجهاد موارد الحكومة. شهدت الأسرة الثالثة عشرة والأسرة المصرية الرابعة عشرة الانحدار البطيء لمصر إلى الفترة الانتقالية الثانية، حيث استولى بعض المستوطنين الذين دعاهم أمنمحات الثالث على السلطة باسم الهكسوس.

الفترة الانتقالية الثانية

[عدل]

تمثل الفترة الانتقالية الثانية فترة عادت فيها مصر إلى الفوضى مرة أخرى بين نهاية المملكة الوسطى وبداية المملكة المصرية الحديثة . تُعرف هذه الفترة بأنها الفترة التي ظهر فيها الهكسوس في مصر، حيث حكم ملوكها الأسرة المصرية الخامسة عشرة.

أثبتت الأسرة الثالثة عشرة عدم قدرتها على الاحتفاظ بأرض مصر، وانفصلت عائلة إقليمية من أصل شامي تقع في مستنقعات الدلتا الشرقية في أفاريس عن السلطة المركزية لتشكيل الأسرة الرابعة عشرة. ومن المرجح أن تفكك الأرض حدث بعد فترة وجيزة من حكم فرعوني الأسرة الثالثة عشرة الأقوياء نفر حتب الأول وسوبك حتب الرابع حوالي عام 1720 قبل الميلاد. [5][6]

بينما كانت الأسرة الرابعة عشرة بلاد الشام، ظهر الهكسوس لأول مرة في مصر حوالي عام 1650 قبل الميلاد عندما سيطروا على أفاريس وانتقلوا بسرعة جنوبًا إلى ممفيس، وبالتالي أنهوا الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة. تم الحفاظ على الخطوط العريضة للحساب التقليدي لـ "غزو" الأرض من قبل الهكسوس في إيجبتاكا من مانيتون، الذي سجل أنه خلال هذا الوقت اجتاح الهكسوس مصر بقيادة ساليتس، مؤسس الأسرة الخامسة عشرة. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، اكتسبت فكرة الهجرة البسيطة، مع القليل من العنف أو بدونه، بعض الدعم. [7] بموجب هذه النظرية، لم يتمكن الحكام المصريون في الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من منع هؤلاء المهاجرين الجدد من السفر إلى مصر من بلاد الشام لأن مملكاتهم كانت تكافح للتعامل مع مشاكل محلية مختلفة، بما في ذلك المجاعة والطاعون. [7] سواء كان الأمر عسكريًا أو سلميًا، فإن الحالة الضعيفة لمملكتي الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة يمكن أن تفسر سبب سقوطهما بسرعة أمام قوة الهكسوس الناشئة.

حكم أمراء الهكسوس وزعماؤهم في شرق الدلتا مع أتباعهم المصريين المحليين. أسس حكام الأسرة الخامسة عشرة عاصمتهم ومقر حكومتهم في ممفيس ومقر إقامتهم الصيفية في أفاريس. كان مركز مملكة الهكسوس في شرق دلتا النيل ووسط مصر ولكنها دفعت بلا هوادة جنوبًا للسيطرة على وسط وصعيد مصر. في الوقت الذي سقطت فيه ممفيس في أيدي الهكسوس، أعلنت الأسرة الحاكمة المصرية الأصلية في طيبة استقلالها ونصبت نفسها الأسرة المصرية السادسة عشرة. ربما فعلت سلالة أخرى قصيرة العمر الشيء نفسه في وسط مصر، مستفيدة من فراغ السلطة الناجم عن سقوط الأسرة الثالثة عشرة وتشكيل أسرة أبيدوس. [8] بحلول عام 1600 قبل الميلاد، نجح الهكسوس في التحرك جنوبًا في وسط مصر، والقضاء على أسرة أبيدوس وتهديد الأسرة السادسة عشرة بشكل مباشر. أثبت الأخير أنه غير قادر على المقاومة وسقطت طيبة في أيدي الهكسوس لفترة قصيرة جدًا حوالي عام 1580 قبل الميلاد. انسحب الهكسوس بسرعة إلى الشمال واستعادت طيبة بعض الاستقلال في عهد الأسرة السابعة عشرة. منذ ذلك الحين، يبدو أن علاقات الهكسوس بالجنوب كانت ذات طبيعة تجارية بشكل أساسي، على الرغم من أن أمراء طيبة يبدو أنهم اعترفوا بحكام الهكسوس وربما قدموا لهم الجزية لفترة من الوقت.

أثبتت الأسرة المصرية السابعة عشرة خلاص مصر وقادت في النهاية حرب التحرير التي دفعت الهكسوس إلى العودة إلى آسيا. كان آخر ملكين لهذه الأسرة هما سقنن رع وكامس. أكمل أحمس الأول غزو وطرد الهكسوس من دلتا النيل، وأعاد حكم مصر بأكملها وأعاد بنجاح تأكيد القوة المصرية في الأراضي الخاضعة لها سابقًا في النوبة وجنوب بلاد الشام. [9] يمثل حكمه بداية الأسرة المصرية الثامنة عشرة والمملكة الحديثة.

المملكة الحديثة

[عدل]

ربما نتيجة للحكم الأجنبي للهكسوس خلال الفترة الانتقالية الثانية، شهدت المملكة الحديثة محاولة مصر إنشاء حاجز بين بلاد الشام ومصر، وتحقيق أقصى امتداد إقليمي لها. توسعت جنوبًا إلى النوبة واستولت على أراضٍ واسعة في الشرق الأدنى. حاربت الجيوش المصرية الجيوش الحيثية للسيطرة على سوريا الحديثة.

كان هذا وقتًا من الثروة والقوة العظيمة لمصر. حكم بعض أهم وأشهر الفراعنة في هذا الوقت، مثل حتشبسوت. حتشبسوت غير عادية لأنها كانت فرعونًا أنثى، وهو حدث نادر في التاريخ المصري. كانت زعيمة طموحة وكفؤة، ووسعت التجارة المصرية جنوبًا إلى بلاد بونت وشمالًا إلى البحر الأبيض المتوسط. حكمت لمدة عشرين عامًا من خلال مزيج من الدعاية الواسعة النطاق والمهارة السياسية البارعة. قام الوصي المشارك وخليفتها تحتمس الثالث بتوسيع جيش مصر وحمله بنجاح كبير. ومع ذلك، في أواخر حكمه، أمر بقطع اسمها من آثارها. حارب ضد الشعوب الآسيوية وكان أنجح الفراعنة المصريين. بنى أمنحتب الثالث على نطاق واسع في معبد الكرنك بما في ذلك معبد الأقصر، الذي يتكون من برجين، وأعمدة خلف مدخل المعبد الجديد، ومعبد جديد للإلهة ماعت .

في عهد تحتمس الثالث (حوالي 1479-1425 قبل الميلاد)، أصبحت كلمة فرعون، التي كانت تشير في الأصل إلى قصر الملك، شكلاً من أشكال الخطاب للشخص الذي كان ملكًا. [10]

أحد أشهر فراعنة الأسرة الثامنة عشرة هو أمنحتب الرابع، الذي غير اسمه إلى أخناتون تكريماً للإله آتون. غالبًا ما يُنظر إلى عبادته الحصرية لآتون، والتي تسمى أحيانًا الآتونية، على أنها أول حالة في التاريخ للتوحيد. لقد أحدثت الآتونية والعديد من التغييرات التي رافقتها اضطرابًا خطيرًا في المجتمع المصري. بنى أخناتون عاصمة جديدة في موقع تل العمارنة، مما أعطى عهده والقليل من التي تلته اسمهم الحديث، فترة تل العمارنة. انحرف فن تل العمارنة بشكل كبير عن الاتفاقيات السابقة للفن المصري. في ظل سلسلة من الخلفاء، كان أطولهم حكمًا توت عنخ آمون وحورمحب، تم إحياء عبادة الآلهة القديمة وتشويه أو تدمير الكثير من الفن والآثار التي تم إنشاؤها خلال عهد أخناتون. عندما توفي حورمحب دون وريث، حكم خليفته رمسيس الأول، مؤسس الأسرة المصرية التاسعة عشرة.

حكم رمسيس الأول لمدة عامين وخلفه ابنه سيتي الأول. واصل سيتي الأول عمل حورمحب في استعادة السلطة والسيطرة والاحترام لمصر. كما كان مسؤولاً عن إنشاء مجمع المعابد في أبيدوس.

يمكن القول إن قوة مصر القديمة كدولة قومية بلغت ذروتها في عهد رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشرة. حكم لمدة 67 عامًا من سن 18 عامًا وواصل عمل والده سيتي الأول وأنشأ العديد من المعابد الرائعة، مثل معبد أبو سمبل على الحدود النوبية. سعى إلى استعادة الأراضي في بلاد الشام التي كانت تحت سيطرة الأسرة الثامنة عشرة. بلغت حملاته لاستعادة الأراضي ذروتها في معركة قادش عام 1274 قبل الميلاد، حيث قاد الجيوش المصرية ضد جيوش الملك الحيثي مواتالي الثاني ووقع في أول كمين عسكري مسجل في التاريخ.

اشتهر رمسيس الثاني بالعدد الهائل من الأطفال الذين أنجبهم من زوجاته ومحظياته المختلفة؛ وقد ثبت أن المقبرة التي بناها لأبنائه (الذين عاش العديد منهم بعده) في وادي الملوك هي أكبر مجمع جنائزي في مصر.

واصل خلفاؤه المباشرون الحملات العسكرية، على الرغم من أن المحكمة المضطربة بشكل متزايد قد عقدت الأمور. خلف رمسيس الثاني ابنه مرنبتاح ثم ابن مرنبتاح سيتي الثاني. يبدو أن عرش سيتي الثاني كان في نزاع مع أخيه غير الشقيق آمون مسس، الذي ربما حكم مؤقتًا من طيبة.

عند وفاته، تم تعيين ابن سيتي الثاني سبتاح، الذي ربما أصيب بشلل الأطفال أثناء حياته، على العرش من قبل المستشار باي، وهو من عامة الناس في غرب آسيا والذي كان يشغل منصب الوزير خلف الكواليس. عند وفاة سبتاح المبكرة، تولت العرش تاوسرت، الملكة الأرملة لسيتي الثاني وربما أخت آمون مسس.

شهدت فترة من الفوضى في نهاية عهد تاوسرت القصير رد فعل محلي للسيطرة الأجنبية مما أدى إلى إعدام باي وتنصيب ست ناختي، وتأسيس الأسرة العشرين.

يعتبر آخر فرعون عظيم من المملكة الحديثة هو رمسيس الثالث، ابن ست ناختي الذي حكم بعد ثلاثة عقود من حكم رمسيس الثاني (حوالي 1279-1213 قبل الميلاد). في السنة الثامنة من حكمه، هاجمت شعوب البحر المملكة الحديثة برًا وبحرًا. هزمهم رمسيس الثالث في معركتين بريتين وبحريتين عظيمتين. ادعى أنه ضمهم كشعب خاضع وأسكنهم في جنوب كنعان، على الرغم من وجود أدلة على أنهم شقوا طريقهم إلى كنعان. ربما ساهم وجودهم في كنعان في تشكيل دول جديدة في هذه المنطقة مثل فلسطين بعد انهيار الإمبراطورية المصرية. كما اضطر أيضًا إلى محاربة الليبيين الغزاة في حملتين رئيسيتين في غرب دلتا مصر في السنة السادسة والسنة الحادية عشرة على التوالي. [11]

لقد استنفدت التكلفة الباهظة لهذه المعارك خزينة مصر ببطء وساهمت في الانحدار التدريجي للإمبراطورية المصرية في آسيا. وتؤكد شدة هذه الصعوبات حقيقة أن أول إضراب معروف في التاريخ المسجل حدث خلال العام 29 من حكم رمسيس الثالث، عندما لم يكن من الممكن توفير حصص الطعام لبناة المقابر الملكية والحرفيين المفضلين والنخبة في مصر في قرية دير المدينة. [12] هناك شيء في الهواء منع الكثير من ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض وأوقف أيضًا نمو الأشجار العالمية لمدة عقدين كاملين تقريبًا حتى عام 1140 قبل الميلاد. [13]

بعد وفاة رمسيس الثالث، كانت هناك مشاحنات لا نهاية لها بين ورثته. تولى ثلاثة من أبنائه السلطة كرمسيس الرابع ورمسيس السادس ورمسيس الثامن على التوالي. ومع ذلك، في هذا الوقت كانت مصر تعاني أيضًا بشكل متزايد من سلسلة من موجات الجفاف ومستويات فيضانات أقل من المعدل الطبيعي لنهر النيل والمجاعة والاضطرابات المدنية والفساد الرسمي. أصبحت قوة الفرعون الأخير، رمسيس الحادي عشر، ضعيفة للغاية لدرجة أن كبار كهنة آمون بطيبة في الجنوب أصبحوا الحكام الفعليين لمصر العليا، بينما سيطر سمندس على مصر السفلى حتى قبل وفاة رمسيس الحادي عشر. أسس سمندس في النهاية الأسرة الحادية والعشرين في تانيس.

الفترة الانتقالية الثالثة

[عدل]

بعد وفاة رمسيس الحادي عشر، حكم خليفته سمندس من مدينة تانيس في الشمال، بينما كان لكهنة آمون العظماء في طيبة حكم فعلي لجنوب البلاد، مع استمرارهم في الاعتراف بسمندس ملكًا اسميًا. [14] في الواقع، كان هذا التقسيم أقل أهمية مما يبدو، حيث جاء كل من الكهنة والفراعنة من نفس العائلة. تولى بعنخي السيطرة على صعيد مصر، وحكم من طيبة، وانتهى الحد الشمالي لسيطرته عند الهيبة. (كان رئيس الكهنة حريحور قد توفي قبل رمسيس الحادي عشر، ولكنه كان أيضًا حاكمًا شبه مستقل في الأيام الأخيرة من حكم الملك). انقسمت البلاد مرة أخرى إلى قسمين مع الكهنة في طيبة والفراعنة في تانيس. يبدو أن حكمهم لم يميزهم عن غيرهم، وقد حل محلهم دون أي صراع واضح ملوك الأسرة الثانية والعشرين.

كانت لمصر علاقات طويلة الأمد مع ليبيا، وكان أول ملك للسلالة الجديدة، شيشنق الأول، ليبي من المشواش، شغل منصب قائد الجيوش تحت حكم آخر حكام الأسرة الحادية والعشرين، بسوسنس الثاني. وحّد البلاد، ووضع السيطرة على رجال الدين آمون تحت إمرة ابنه باعتباره رئيس كهنة آمون، وهو المنصب الذي كان في السابق تعيينًا وراثيًا. تشير الطبيعة الضئيلة وغير المتجانسة للسجلات المكتوبة من هذه الفترة إلى أنها كانت غير مستقرة. يبدو أنه كان هناك العديد من الجماعات التخريبية، مما أدى في النهاية إلى إنشاء الأسرة الثالثة والعشرين، والتي تزامنت مع الجزء الأخير من الأسرة الثانية والعشرين. أعيد توحيد البلاد من قبل الأسرة الثانية والعشرين التي أسسها شيشنق الأول في عام 945 قبل الميلاد، والذي ينحدر من مهاجرين المشواش، أصلهم من ليبيا القديمة. أدى هذا إلى استقرار البلاد لأكثر من قرن من الزمان. بعد حكم أوسركون الثاني، انقسمت البلاد مرة أخرى إلى دولتين، حيث سيطر شيشنق الثالث من الأسرة الثانية والعشرين على مصر السفلى بحلول عام 818 قبل الميلاد، بينما حكم تاكيلوت الثاني وابنه اوسركون الثالث مصر الوسطى والعليا.

بعد انسحاب مصر من النوبة في نهاية المملكة الحديثة، سيطرت سلالة محلية على النوبة. تحت حكم الملك بعنخي، المؤسس النوبي للأسرة الخامسة والعشرين، دفع النوبيون شمالاً في محاولة لسحق خصومه الليبيين الذين يحكمون في الدلتا. تمكن بعنخي من الوصول إلى السلطة حتى ممفيس. في النهاية، استسلم له خصمه تف ناخت، مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين في مصر السفلى التي لم تدم طويلاً في سايس. استغلت مملكة كوش إلى الجنوب هذا الانقسام وعدم الاستقرار السياسي بشكل كامل وهزمت القوة المشتركة للعديد من حكام مصر مثل بفتجاويباست، واوسركون الرابع من تانيس، وتف ناخت من سايس. خلف بعنخي أولاً شقيقه شباكا، ثم ابناه شبتكو وطهارقة. أعاد طهارقة توحيد أرضي مصر الشمالية والجنوبية وأنشأ إمبراطورية. قام الفراعنة مثل طهارقة ببناء أو ترميم المعابد والآثار في جميع أنحاء وادي النيل، بما في ذلك ممفيس والكرنك وكاوة وجبل البركل. [15] خلال الأسرة الخامسة والعشرين، شهد وادي النيل أول بناء للأهرامات في السودان الحديث. [16][17][18] تراجعت هيبة مصر الدولية بشكل كبير بحلول هذا الوقت. فقد وقع حلفاء البلاد الدوليون تحت دائرة نفوذ آشور، كان عهد طهارقة وخليفته تنوت أماني مليئين بالصراع المستمر مع الآشوريين الذين حققوا ضدهم العديد من الانتصارات، ولكن في النهاية احتلت طيبة ونهبت ممفيس.

الفترة المتأخرة

[عدل]منذ عام 671 قبل الميلاد، أصبحت مصر هدفًا للعديد من الهجمات من الآشوريين، الذين طردوا النوبيين وسلموا السلطة إلى ملوك تابعين من الأسرة السادسة والعشرين. كان بسامتيك الأول هو أول من تم الاعتراف به ملكًا لمصر بأكملها، وقد جلب المزيد من الاستقرار إلى البلاد خلال حكمه الذي دام 54 عامًا من العاصمة الجديدة سايس. واصل أربعة ملوك مصر المتعاقبون قيادة مصر بنجاح وسلام من عام 610 إلى عام 526 قبل الميلاد، وأبعدوا البابليين في بعض التدابير بمساعدة المرتزقة اليونانيين.[19]

بحلول نهاية هذه الفترة، كانت قوة جديدة تنمو في الشرق الأدنى: بلاد فارس. وكان على الفرعون بسماتيك الثالث أن يواجه قوة بلاد فارس في الفرما؛ فهُزم وهرب لفترة وجيزة إلى ممفيس، ولكن في النهاية تم القبض عليه ثم أعدم.

اتخذ الملك الفارسي قمبيز الثاني لقب الفرعون رسميًا، وقدم قرابين للآلهة المصرية. أسس الأسرة السابعة والعشرين. ثم انضمت مصر للإمبراطورية الأخمينية.

خلال حرب الخلافة التي اندلعت بعد حكم دارا الثاني عام 404 ق.م، ثار المصريون بقيادة أميرتايوس واستعادوا استقلالهم. توفي هذا الحاكم الوحيد للأسرة الثامنة والعشرين عام 399 ق.م، وانتقلت السلطة إلى الأسرة التاسعة والعشرين. تأسست الأسرة الثلاثين عام 380 ق.م واستمرت حتى عام 343 ق.م. وكان نختنبو الثاني آخر ملك أصلي يحكم مصر.

استعاد ارتخشاشا الثالث (358-338 قبل الميلاد) وادي النيل لفترة وجيزة (343-332 قبل الميلاد). وفي عام 332 قبل الميلاد، سلم مازاسيس البلاد إلى الإسكندر الأكبر دون قتال. وانتهت الإمبراطورية الأخمينية، وكانت مصر لفترة من الوقت ولاية تابعة لإمبراطورية الإسكندر. وفي وقت لاحق، حكم البطالمة ثم الرومان وادي النيل على التوالي.

المراجع

[عدل]- ^ كتاب مصر أيام الفراعنة، محمد الخطيب، منشورات دار علاء الدين، دمشق

- ^ الثقافة البدارية (ويكيبيديا الإنجليزية)

- ^ The Fall of the Old Kingdom by Fekri Hassan نسخة محفوظة 2009-05-11 على موقع واي باك مشين.

- ^ "Guardian Figure". www.metmuseum.org. متحف المتروبوليتان للفنون. مؤرشف من الأصل في 2024-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-09.

- ^ Janine Bourriau, The Second Intermediate Period (c. 1650–1550 BC) in "The Oxford History of Ancient Egypt," ed: Ian Shaw, (Oxford University Press: 2002), paperback, pp.178–179 & 181

- ^ Bulletin of the American Schools of Oriental Research 315, 1999, pp.47–73.

- ^ ا ب Booth, Charlotte. The Hyksos Period in Egypt. p.10. Shire Egyptology. 2005. (ردمك 0-7478-0638-1)

- ^ كيم ريهولت: The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, Museum Tusculanum Press, (1997)

- ^ Grimal, Nicolas. A History of Ancient Egypt p. 194. Librairie Arthéme Fayard, 1988.

- ^ Redmount, Carol A. "Bitter Lives: Israel in and out of Egypt." p. 89-90. The Oxford History of the Biblical World. Michael D. Coogan, ed. Oxford University Press. 1998.

- ^ Nicolas Grimal, A History of Ancient Egypt, Blackwell Books, 1992. p.271

- ^ Frank J. Yurco, "End of the Late Bronze Age and Other Crisis Periods: A Volcanic Cause" in Gold of Praise: Studies on Ancient Egypt in Honor of Edward F. Wente, ed: Emily Teeter & John Larson, (SAOC 58) 1999, pp.456–458

- ^ Edgerton، William F. (1951). "The Strikes in Ramses III's Twenty-Ninth Year". Journal of Near Eastern Studies. ج. 10 ع. 3: 137–145. DOI:10.1086/371037. JSTOR:542285. S2CID:161088513.

- ^ Cerny, p.645

- ^ Bonnet، Charles (2006). The Nubian Pharaohs. New York: The American University in Cairo Press. ص. 142–154. ISBN:978-977-416-010-3.

- ^ Mokhtar، G. (1990). General History of Africa. California, USA: University of California Press. ص. 161–163. ISBN:978-0-520-06697-7.

- ^ Emberling، Geoff (2011). Nubia: Ancient Kingdoms of Africa. New York: Institute for the Study of the Ancient World. ص. 9–11. ISBN:978-0-615-48102-9.

- ^ Silverman، David (1997). Ancient Egypt. New York: Oxford University Press. ص. 36–37. ISBN:978-0-19-521270-9.

- ^ "World Wide Sechool". History of Phoenicia — Part IV. مؤرشف من الأصل في 2012-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-09.