شرعية الاتحاد الأوروبي الديمقراطية

| جزء من سلسلة مقالات سياسة الاتحاد الأوروبي |

| الاتحاد الأوروبي |

|---|

|

| بوابة الاتحاد الأوروبي |

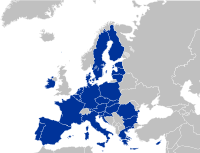

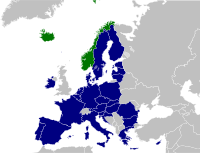

نوقشت مسألة افتقار حكم الاتحاد الأوروبي إلى الشرعية الديمقراطية منذ عهد الجماعة الاقتصادية الأوروبية في أواخر سبعينيات القرن العشرين. كان لذلك دور في إنشاء برلمان أوروبي منتخب في عام 1979 ومنحه سلطة الموافقة على تشريعات الاتحاد الأوروبي أو رفضها. منذ ذلك الحين، اتسع نطاق استخدام المصطلح لوصف القضايا الأحدث التي تواجه الاتحاد الأوروبي. انخفض الإقبال على الانتخابات في البرلمان الأوروبي على التوالي في جميع الانتخابات بدءًا من أولها في عام 1979 وحتى عام 2014، عندما انخفضت نسبة الناخبين 42.54 % قبل أن ترتفع أخيرًا في عام 2019. يقل رقم المشاركة في انتخابات عام 2014 عن أي انتخابات وطنية في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إذ يبلغ متوسط المشاركة في الانتخابات الوطنية 68% في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.[1]

تتفاوت الآراء بشأن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعاني من عجز ديمقراطي[2] أو كيفية علاجه إذا كان موجودًا.[3][4] يزعم المؤيدون للأوروبيين (أي المؤيدون للاتحاد الأوروبي) أن الاتحاد الأوروبي لابد وأن يُصلح مؤسساته لجعلها أكثر مساءلة،[5] بينما يزعم الشكوكيون الأوروبيون أن الاتحاد الأوروبي لابد أن يقلل من سلطاته وأقام حملات تنادي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

استخدام المصطلح ومعناه[عدل]

استخدم الاتحاديون الأوروبيون الشباب عبارة العجز الديمقراطي للمرة الأولى في عام 1977 في بيانهم الذي صاغه ريتشارد كوربيت. في عام 1979، استخدم ديفيد ماركاند المصطلح في إشارة إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية في ذلك الوقت، [6]سلف الاتحاد الأوروبي. زعم أن البرلمان الأوروبي (الجماعة الاقتصادية آنذاك) يعاني من عجز ديمقراطي لأن مواطني الجماعة لم ينتخبوه مباشرة.[7] يشير مصطلح العجز الديمقراطي، فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، إلى عدم إمكانية الوصول إلى المواطن العادي أو عدم تمثيل المواطن العادي وعدم مساءلة مؤسسات الاتحاد الأوروبي.[8][9]

الطبيعة الدستورية للعجز الديمقراطي[عدل]

يوجد مصدران للشرعية الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي: البرلمان الأوروبي، الذي اختاره الناخبون في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي (مجلس الوزراء)، إلى جانب المجلس الأوروبي (رؤساء الحكومات الوطنية) الذين يمثلون شعوب فرادى الدول. تعين الهيئتان اللتان تعملان معًا المفوضية الأوروبية (السلطة التنفيذية للاتحاد). يمكن مقارنة الشرعية الديمقراطية داخل الاتحاد الأوروبي بالشرعية المزدوجة المنصوص عليها في النظام الاتحادي، كالولايات المتحدة، حيث يوجد مصدران مستقلان للشرعية الديمقراطية، وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولإقرار قانون ما، يجب أن تعتمد القرارات مؤسسة واحدة تمثل الشعب ككل وهيئة مستقلة تمثل شعوب كل دولة على حدة.[10]

أشارت المحكمة الدستورية الألمانية إلى وجود عجز ديمقراطي هيكلي متأصل في بناء الاتحاد الأوروبي. ووجدت أن عمليات اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي ما تزال إلى حد كبير عمليات منظمة دولية، وغالبًا ما تقوم على مبدأ المساواة بين الدول، وعلى عدم إمكانية التوفيق بين مبدأ المساواة بين الدول ومبدأ المساواة بين المواطنين في قانون شتاتينفيربوند (أي رابطة الدول بالألمانية).[3] بعبارة أخرى، في الاتحاد فوق الوطني أو الكونفدرالية (أي الدولة غير الفيدرالية) هناك معضلة تتعلق بكيفية التوفيق بين مبدأ المساواة بين الدول القومية، الذي ينطبق على المنظمات الدولية (الحكومية الدولية)، ومبدأ المساواة بين المواطنين، المُطبّق داخل الدول.[4] يشير تقرير صدر في عام 2014 عن جمعية الإصلاح الانتخابي البريطانية أن «هذا الهيكل المؤسسي الفريد يجعل تطبيق المعايير الديمقراطية المعتادة صعبًا دون إحداث تغييرات كبيرة في التركيز. من المؤكد أن مبادئ التمثيل والمساءلة والمشاركة الديمقراطية هي مبادئ حيوية، ولكن لحماية حقوق الأقليات أهمية خاصة. فالاتحاد الأوروبي نظام سياسي يتكون بالكامل من الأقليات، من بعض النواحي على الأقل.»[11]

المفوضية الأوروبية[عدل]

يشدد أحد تأكيدات عدم الشرعية الديمقراطية على دور المفوضية الأوروبية في وضع التشريعات. انتًقد هذا الانتقاد بدوره، وذلك بتوظيف مقارنات بالوضع في الحكومات الوطنية حيث لا يُناقش سوى القليل من مشاريع قوانين البرلمان و «يُعتمد أقل من 15% بنجاح في أي حال من الأحوال»، في حين أن المقترحات الحكومية «عادة ما تُقرّر من دون تعديلات جوهرية تجريها السلطة التشريعية.»[12] يُعاد تشكيل اللجنة مرة كل خمس سنوات. ترشح الحكومات الوطنية أعضاء المفوضية الجديدة، ويوافق مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي (أو لا يوافقا) على المفوضية المقترحة بصورة مشتركة وفردية. في حال موافقة البرلمان على التصويت بحجب الثقة،[13] وجب على اللجنة أن تستقيل.[14] جرى تقديم مثل هذا الالتماس ثماني مرات، ولكن لم يُوافَق عليه قط.[15] في عام 1999، رُفض طلب حجب الثقة الأولي ضد لجنة سانتر اثناء انتظار نتائج التحقيق. عندما نُشرت نتائج التحقيق، استقالت لجنة سانتر، ما حال دون تقديم طلب طعن ثان كان من المتوقع أن يصدر بأغلبية كبيرة.[16]

في محاولة لتعزيز الشرعية الديمقراطية، نصت معاهدة لشبونة على أن يراعي ترشيح رئيس المفوضية الأوروبية نتيجة الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وفسرت المجموعات البرلمانية الكبرى ذلك على أنه يعني أن المجلس الأوروبي ينبغي أن يرشح المرشح الذي اقترحته المجموعة البرلمانية المهيمنة. مع ذلك، انتُقد هذا أيضًا من وجهة نظر الشرعية الديمقراطية باعتبار أن الاتحاد الأوروبي ليس بلدًا وأن المفوضية الأوروبية ليست حكومة، وأنها تمتلك دورًا شبه قضائي يتطلب منها أن تعمل حكمًا أو شرطيًا عوضًا عن أن تكون فاعلة حزبيًا. تتمثل المخاوف بأن يكون رئيس اللجنة شبه المنتخب «أكثر حزبية من أن يتمكن من الاحتفاظ بثقة الزعماء الوطنيين، وغير قادر على كسب ولاء المواطنين.» يُنظر إلى هذه المشكلة كذلك على أنها قد تكون غير قابلة للحل وناجمة عن الطابع المزدوج للاتحاد الأوروبي.[17]

لاحظت جمعية الإصلاح الانتخابي أدلة اقتراع من ألمانيا أظهرت أن الدعم المقدم لمجموعة ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي (حزب الشعب الأوروبي) قبل انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2014 كان أكثر من الدعم المقدم إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين) وأنه لم يكن هناك فرق يذكر بين دعمهم في استطلاعات الرأي للانتخابات الوطنية وانتخابات البرلمان الأوروبي. كان ذلك على الرغم من استطلاع رأي آخر أظهر أن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولز كان أكثر شعبية بين الناخبين الألمان من مرشح حزب الشعب الأوروبي جان كلود يونكر. خلصوا إلى أن «ذلك لا يعني أن أغلبية الناخبين الألمان يرون المنافسة فرصة لاختيار رئيس اللجنة»، إلا أنهم أوصوا بأن يُرفق نموذج المرشحين بمجموعة أوضح من القواعد للانتخابات المقبلة.

المراجع[عدل]

- ^ "Voter turnout in national and EU parliamentary elections". Eurostat. مؤرشف من الأصل في 2019-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-29.

- ^ "The Myth of Europe's Democratic Deficit" (PDF). Princeton University. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-10.

- ^ ا ب "Press release no. 72/2009. Judgment of 30 June 2009" (Press release). German Federal Constitutional Court – Press office. 30 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 2021-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2009-08-06.

The extent of the Union's freedom of action has steadily and considerably increased, not least by the Treaty of Lisbon, so that meanwhile in some fields of policy, the European Union has a shape that corresponds to that of a federal state, i.e. is analogous to that of a state. In contrast, the internal decision-making and appointment procedures remain predominantly committed to the pattern of an international organisation, i.e. are analogous to international law; as before, the structure of the European Union essentially follows the principle of the equality of states. [. . .] Due to this structural democratic deficit, which cannot be resolved in a Staatenverbund, further steps of integration that go beyond the status quo may undermine neither the States' political power of action nor the principle of conferral. The peoples of the Member States are the holders of the constituent power. [. . .] The constitutional identity is an inalienable element of the democratic self-determination of a people.

- ^ ا ب Pernice، Ingolf؛ Katharina Pistor (2004). "Institutional settlements for an enlarged European Union". في George A. Bermann and Katharina Pistor (المحرر). Law and governance in an enlarged European Union: essays in European law. Hart Publishing. ص. 3–38. ISBN:978-1-84113-426-0.

Among the most difficult challenges has been reconciling the two faces of equality – equality of states versus equality of citizens. In an international organization [. . .] the principle of equality of states would ordinarily prevail. However, the Union is of a different nature, having developed into a fully fledged 'supranational Union', a polity sui generis. But to the extent that such a polity is based upon the will of, and is constituted by, its citizens, democratic principles require that all citizens have equal rights.

- ^ Hahm, Hyeonho; Hilpert, David; König, Thomas (4 Nov 2019). "Institutional reform and public attitudes toward EU decision making". European Journal of Political Research (بالإنجليزية): 1475–6765.12361. DOI:10.1111/1475-6765.12361. ISSN:0304-4130.

- ^ first use of the term “democratic deficit” BY RICHARD – 10/10/1977 POSTED IN: ARCHIVES Political Union. نسخة محفوظة 2021-07-11 في Wayback Machine

- ^ Marquand، David (1979). Parliament for Europe. Cape. ص. 64. ISBN:978-0-224-01716-9.

The resulting 'democratic deficit' would not be acceptable in a Community committed to democratic principles.

Chalmers، Damian؛ وآخرون (2006). European Union law: text and materials. Cambridge University Press. ص. 64. ISBN:978-0-521-52741-5. مؤرشف من الأصل في 2022-04-07.'Democratic deficit' is a term coined in 1979 by the British political scientist . . . David Marquand .

Meny، Yves (2003). "De La Democratie En Europe: Old Concepts and New Challenges". Journal of Common Market Studies. ج. 41: 1–13. DOI:10.1111/1468-5965.t01-1-00408.Since David Marquand coined his famous phrase 'democratic deficit' to describe the functioning of the European Community, the debate has raged about the extent and content of this deficit.

- ^ "Glossary: Democratic deficit". المفوضية الأوروبية. مؤرشف من الأصل في 27 May 2009. اطلع عليه بتاريخ 6 August 2009.

The democratic deficit is a concept invoked principally in the argument that the European Union and its various bodies suffer from a lack of democracy and seem inaccessible to the ordinary citizen because their method of operating is so complex. The view is that the Community institutional set-up is dominated by an institution combining legislative and government powers (the Council of the European Union) and an institution that lacks democratic legitimacy (the European Commission).

- ^ Chryssochoou، Dimitris N. (2007). "Democracy and the European polity". في Michelle Cini (المحرر). European Union politics (ط. 2nd). Oxford University Press. ص. 360. ISBN:978-0-19-928195-4. مؤرشف من الأصل في 2022-04-07.

- ^ Schütze، Robert (2012). European Constitutional Law. Cambridge: Cambridge University Press. ص. 74–77. ISBN:9780521732758.

- ^ "Electoral Reform Society — Close the Gap — Tackling Europe's democratic deficit" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-10.

- ^ Kreppel، Amie (2006). "Understanding the European Parliament from a Federalist Perspective: The Legislatures of the USA and EU Compared" (PDF). Center for European Studies, جامعة فلوريدا. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2008-09-26.

- ^ "Organisational structure". European Commission. مؤرشف من الأصل في 2016-12-29. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-10.

- ^ Schütze، Robert (2012). European Constitutional Law. Cambridge University Press. ص. 100. ISBN:9780521732758.

- ^ "About Parliament: Supervisory Powers". European Commission. مؤرشف من الأصل في 2021-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-28.

- ^ Nugent، Neill؛ Rhinard، Mark (2015). The European Commission (ط. 2nd). ص. 54. ISBN:978-0-230-22059-1.

- ^ "A democratic nightmare: Seeking to confront the rise of Eurosceptics and fill the democratic deficit". ذي إيكونوميست. 26 أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2017-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-03.