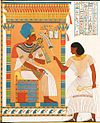

كاهن مصري قديم

الكهنة في مصر القديمة لم يشكلوا طبقة مغلقة، كما في بعض الثقافات القديمة الأخرى. كانت مكانتهم تتطلب اتباع قواعد محددة، خاصة فيما يتعلق بالنظافة، لكن أي شخص تقريبًا يمكن أن يصبح كاهنًا ويمكنه أن يفقد مكانته أيضًا. لم يمنع المنصب الكهنوتي الفرد من تولي مناصب أخرى، فكان يمكن أن يكون له أدوار إدارية في البلاط الملكي أو يخدم ككاهن لعدة آلهة[1].

عادةً ما كان المنصب الكهنوتي وراثيًا، على الرغم من أن منحه كان شكليًا بيد كبير الكهنة في البلاد. توجد سجلات لمحاكمات يطالب فيها وريث بطلب المنصب أو يطلب سحب المنصب من شخص آخر[2]. كان المنصب الكهنوتي يتضمن عادةً "عطية" من الملك، مما جعله مرغوبًا خلال تاريخ مصر. بالإضافة إلى ذلك، كانوا يديرون ممتلكات المعبد ويتمتعون ببعض الامتيازات، مثل الإعفاء من "العمل الجبري" لخدمة التاج. خلال حياتهم، خدم جزء كبير من المصريين في أحد المعابد.

لم توجد في مصر القديمة منظمة دينية موحدة مماثلة للكنيسة. كل عبادة وكل معبد كان يدير شؤونه بقواعده الخاصة ولم يكن مرتبطًا ببنية أخرى. كما نعلم من المصادر المكتوبة، كان الكهنة يجتمعون أحيانًا في مجامع لعبادتهم ولدينا إشارات إلى اجتماع كهنة على مستوى مصر[3]. أيضًا، خلال تاريخ مصر، حصل كهنة بعض الآلهة البارزة على نفوذ سياسي واقتصادي كبير. أشهر هذه الحالات كان معبد الإله آمون في طيبة. حصل كهنة المعبد على نفوذ في مصر العليا خلال الأسرة العشرين والحادية والعشرين لدرجة أنهم أنشأوا مملكة آمون على الأرض.

في الأدب المصري، يظهر الكهنة كرجال فضلاء متدينين، ينشغلون بالتعاليم الباطنية، ويبتعدون عن العنف والاهتمام بالشؤون الأرضية. لكن لدينا سجلات قضائية من عصر أبسماتيك الأول يظهر فيها الكهنة وهم يستردون الممتلكات بوسائل عنيفة، مثل القتل والحرق العمد والفساد[4]، أو سجلات من عصر رمسيس الخامس يظهر فيها كهنة الإله خنوم وهم يشاركون في نهب ممتلكات المعبد.

المهام[عدل]

كان يمكن للكهنة المصريين الزواج، وامتلاك الممتلكات، وممارسة تجارتهم. كانت وظيفتهم الرئيسية أن يكونوا "خُدام الإله" (بالمصرية حمو نتر)، مثل خدم الملك في القصر. كانوا يعتنون بتمثال الإله في أقدس جزء من المعبد ويديرون ممتلكات المعبد. أهم واجباتهم كانت غسل التمثال صباحًا، وتدليكه بالزيت، وتزيينه بالملابس، وتقديم القرابين له (كان المصريون يؤمنون بأن الإله يسكن التمثال فعليًا)[5]. كان يمكن للكاهن الأكبر فقط فتح وغلق الحرم الداخلي وختمه بعد أداء الطقوس. كانت هذه الطقوس تتكرر عدة مرات يوميًا.

لم يكن لعامة المؤمنين حق الوصول إلى الحرم الداخلي، وكان بإمكانهم لقاء الإله خلال المواكب فقط. خلال الأعياد، كان يمكن للمصريين تقديم طلباتهم أو دعواتهم، وكان الكهنة يفسرون إرادة الإله لهم.

لكي تتم الطقوس بشكل صحيح، كان يجب أن يكون الكهنة طاهرين. كانت النظافة الطقسية مهمة جدًا في مصر، وكان المصطلح العام للكاهن في اللغة المصرية هو "الطاهر" أو "المطهر" (وعب)[6]. كان الكهنة يستحمون عدة مرات يوميًا في بركة المعبد، ويزيلون شعر الجسم كل ثلاثة أيام، ويرتدون ملابس من الكتان وصنادل من البردي. كانت بعض الطوائف تفرض على الكهنة الامتناع عن الاتصال الجنسي وبعض الأطعمة وعدم لمس بعض الأشياء خلال الخدمة. كانت هذه القواعد تختلف من إقليم لآخر.

التسلسل الهرمي[عدل]

أعلى التسلسل الهرمي للكهنة كان "الكاهن الأكبر" أو حرفيا "خادم الإله الأول" (حم نتر تپي). يليه الكاهن الثاني، فالثالث، والرابع. لا نعرف الوظائف الدقيقة المرتبطة بهذه الدرجات، لكنها كانت تعتبر مهمة جدًا[7]. كان هناك أيضًا "الآباء الإلهيون"، وهم مجموعة أخرى من الكهنة لكن ليس لدينا معلومات كافية عن طبيعة خدمتهم.

إلى جانب الكهنة الذين يؤدون الطقوس، كان هناك عدد من الكهنة في وظائف أخرى مثل "الكاهن القارئ" أو "الكاهن المرتل" (غري حبت) الذي يشرف على قراءة النصوص الدينية. أصبح هذا المصطلح فيما بعد مرادفًا للساحر، حيث كان يُعتقد أن لديهم قوى سحرية[8]. كان هناك أيضًا "حملة الأدوات الطقسية"، "المفسرون"، و"كهنة الوقت" الذين كانوا يشرفون على المراقبة الفلكية وإعداد التقويم.

ضمن هيكل المعبد كان هناك أيضًا "بيت الحياة" الذي كان بمثابة ورشة للكتبة، مدرسة، ومركز ثقافي. تولى الكهنة أيضًا إدارة شؤون المعبد وممتلكاته.

الكاهنات[عدل]

لدينا أدلة على وجود كاهنات في مصر القديمة، لكنهن كن أقل عددًا وغالبًا ما يخدمن آلهة أقل أهمية. الاستثناء كان "زوجة آمون"، عادةً أميرة نبيلة تُختار لتكون زوجة للإله آمون، وتملك ممتلكات وسلطة كهنة آمون في مصر العليا.

المراجع[عدل]

المصادر[عدل]

- سيرجيو دونادوني, ed. (2006). الإنسان المصري وعالمه (بالتشيكية) (1 ed.). براغ: فيشراد. p. 313. ISBN:80-7021-813-4.

انظر أيضًا[عدل]

| كاهن مصري قديم في المشاريع الشقيقة: | |

| |